01

我們在夜裡摸索你們的身體,它們確實存在,並且此刻在我們身邊,這樣就是真的,是這樣嗎。能相信的事只有這麼貧瘠,沙灘上的骨架是巨獸存在的証明但。小提琴仍持續呼喚最深沉的水域而,巨獸曾經不是一副白骨。

02

我做過很多這樣的夢,有些是在睡著的時候,然後我的眼睛就會看見我想要的真實,那個誰對我說話的時候我便醒來,其他時候就深深的睡著,一千個我一起深深的睡著,她們同時沉睡且各自夢見不同的世界。

03

那個初陽將要照拂的筆直道路,兩邊開滿了油菜花,兩邊開滿了波斯菊,兩邊向外寬廣的延展開來,你們共同奔走於這條道路,所以應該要因而記住同樣的眼神,沒有人知道你們各自的旅程只是獨自進行。

04

那個誰對我的沉默感到不滿,妳就是這副無動於衷的樣子,他對我發怒,我感到無辜。

隔著一張桌子冒泡的酒精膏魚漿丸子冷凍肉紅茶味淡有渣,噗嚕噗嚕,舊雜誌曾經流行在好幾個季節以前那一年冬天滿街的駝色與紫色啊。可是其實我並不認識你可是其實我並不認識你,我其實也不想出現在這裡,告訴我,什麼是在一起,什麼是離開。

05

送來的食物稱不上是食物,充滿魚漿丸子和疲憊蔬菜的一鍋,夾起煮老了的肉,沒有誰由衷感到開心。但不要求靈魂的話什麼都比較便利,對於許多困難的課題,有時候只要先生活下去就可以了。只要先活下去,過度追索靈魂只會加速自身顛狂耗竭,生活中充滿代替品,只要先活下去就好。

也許我只是想相信。

06

我愣愣的,那個人的離開就好像隔著誰溫厚的手掌聽見雷聲,並不覺得那是一件跟我有關聯的事情;以前我常對那個人說話,那時他也並不認為我所說的是一件跟他有關聯的事,所以我悄悄安靜下來。

07

我實在沒想要回到那個裝潢和食物滋味一樣模糊不清的餐廳:米白夾板、玻璃桌面下壓了汽車椅墊似的泛黃尼龍蕾絲桌巾,每桌擺了個小彩色塑膠長頸瓶,插上一支塑膠水燭花,護貝的菜單在膠膜角落處綻了口。

店外正午的光景,我戴上耳機,人聲嘈雜,站在窗邊都成了剪影,小提琴,小提琴,萬籟俱寂。

11

獨自沿著直而長的柏油路漫步,路旁田裡亮黃的油菜花開了,蹲下來看一隻蜜蜂。花田中矗立石頭色的電塔,電纜垂成微弧向更遠處延伸。

我站在過去與未來之間的一個無名小點,左右張望。

12

那個誰對我說要離開的時候我也只是笑了一笑,感到有點迷惘。那個時候坐在他面前的我其實正在遠方晃蕩,用手裡的樹枝撥攪路邊濕潤的泥土,滿田的波斯菊,藍天白雲。

13

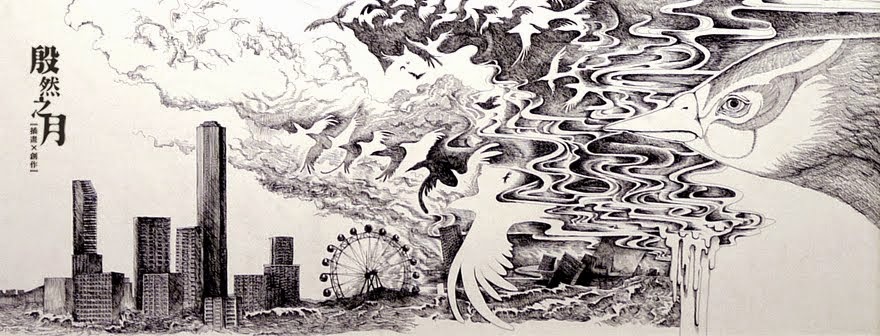

端 坐在廢墟般的城市高台上,我穿著自己縫製的白紗。將要被拆除了,樓梯間暗得嚇人,還留著板模壓印的粗糙水泥牆上穿出生鏽的鐵絲,所有窗洞毫無遮蔽,遺忘呼 吸了,無機質的岩穴睡著;站在沒有圍欄的高台上,大樓之間有月如鉤。晚風獵獵拍擊裙襬,日光的餘溫散入那個涼冷的空氣,紅雲轉紫,黃昏已盡,我閉著眼睛翻 過身。深藍寂靜海嘯旋即覆沒一切。

14

後 來獨自說得越來越流暢,卻連我自己也不再去聽了,到底說了些什麼,那些心裡話被丟棄在我以外的地方,慢慢的在枯葉下、土壤裡和國王的驢耳朵一起甜甜的睡 著。我離開那個遭棄置的城市,石柱露著尖利的礫角與白紗勾纏,那只是本質上的牴觸在此撕裂開來,我的足跡見了紅被淹沒在影子裡,在夜色完全降臨之前。

15

我曾夢見天明前她赤腳奔走在柏油路上的那幾個晚上。

她獨自拉著紅色的行李袋沿著直而長的柏油路向前行去,夜將盡,白晝要來,早晨之前的微光天際有雲。誰都還沒醒來。

16

這片夜的海洋,緩靜的動盪,沉沉的呼吸。街道,路燈,所有的被遺棄的城市都悄悄的沒入洪水,像你安適的浸入浴缸;我划著一艘小船離開,橫越城市的上方像那個騎腳踏車的小男孩,水波清亮,一被撩撥便哄堂大笑起來,輕快的遠遠盪開;我們曾獨自在小小的小小的房間裡大聲號泣。

17

離開此我的夢境前往彼我混沌的淺眠,我將醒在哪一個國度或哪一個夢境雲破天青。我們曾有清澈如水的年華,一如透明的夜、透明的池塘、透明的月亮、透明的雲、透明的氣息、透明的夢境、透明的、透明的我的眼睛。

21

淅哩淅哩淅哩淅哩。流進我的眼睛。驟雨毫不間歇,譁譁拍擊我的意志,小提琴,小提琴,鯨魚流下眼淚以身軀擊碎我的城市,小提琴,小提琴。

22

作夢的時候外面在下雨,但那只是另一個不相干的夢,我的眼耳鼻舌身意各自沉睡並各自在半醒間同時作數個不相干的夢。

雨水匯流並由早晨我曾行經的街道蜿蜒入我的房間,我停止了呼吸,在水中沉睡。這廣大的流域。那個誰對我說要離開的時候我閉起眼睛,這也是一個夢境,在另一個夢境中我獨自在花田裡漫步了一整天。

23

掌著微弱的燈光,鏡頭盲目跟隨,搖晃的搖晃的薄弱光焦;我們望著她踩在天亮前冷的石階向前行去,越登越高,於是失去面目變成一群黑的肅默的什麼。

拉著暗紅色仿皮行李袋,輪子轆轆的響著,白的腳掌在馬路上啪啪的奔跑,她要去到某個地方,她將要去,但那時還不知道是什麼地方。

24

陽光從窗外灑落,瞇起眼望著天花板,那些午後,麻雀也安靜、街上的狗也安靜、陽光曬白了街道,誰都安靜下來休憩的午後。那個亮得發白的斑馬線我以為應該要牽著手一起快步通過的。就像接續冬季的必然是春天一樣,我以為那樣的日子不會再改變,我以為一樣的季節總是會再度到來。

25

夢裡的我慢慢的轉著圈,一千個我同時抬腿,落步,轉身,再落步,每一個都正閉眼睡著,面無表情的熟睡著,微光尚未破開黑夜。

﹝然而到底什麼是真的,什麼是假的?夜裡的微光難道不是更遠方存在不夠通透的證明,向遠方求是不對的,所以我們反求諸己而致迷失於最親近的問句?﹞

26

等到老的時候,還會記得現在麼?還 回得去麼?

我有點不明白,什麼是在一起,什麼是離開。

27

早晨之前微光的昏明天際,有雲。

我還沒醒,夢裡的我閉起眼在黑暗中睡著漫舞,這使未醒的我因暈眩而蹙起眉頭,彷彿每一步都透過厚厚的棉花重踏在我的意識上,越來越沉。越來越沉。